今でこそ、日本にもたくさんの外国人が暮らしているけれど、元々単一民族だった私たちには、人種差別の問題は、少し分かりにくいかもしれない。

…だけど、肌の色で差別することと、能力や地位や経済力で上下をつけたがるのは、本質的には同じなのではないかと思う。

本年度のアカデミー賞作品賞を受賞したことで、一気に注目を浴びたグリーンブックを観てきた。

これは1962年のアメリカが舞台。今からたった60年前のこと。

当時のアメリカでは、白人と黒人は、同じ人類ではない…と思えるほど、区別されていた。

たとえば、主人公トニーの家に、黒人の配管工が作業に来て、奥さんが冷たい飲み物を出した。

トニーは彼らが使ったグラスを、ゴミ箱に捨てる。

黒人が使ったグラスはもう使えないというわけだ。

そんなことが普通にまかり通る社会だった。

イタリア系アメリカ人のトニー・リップは、粗野で下品で教養がない。

喧嘩っ早くて、お金にも汚い。

一方、ドクター・シャーリーは、ロシアに留学経験もある天才で、博士号を持つインテリ。住まいはカーネギーホールの上階。

美しい言葉を使い、マナーもよく、社会性もある。

専門はクラシック音楽で、ホワイトハウスで演奏したこともある腕前だが、黒人のピアニストはクラシックを弾いても白人社会に受け入れられないという理由で、バンドを組んでジャズを奏でる。

その卓越した技術は一流で、上流社会の白人は、こぞってコンサートに集まってくる…、まるでそれがイケてるファッションのように。

水と油のようなトニーとシャーリーが、一緒にアメリカ南部を旅する物語。

シャーリーはピアニスト、トニーはその用心棒兼運転手として。

アメリカ南部といえば、黒人差別が最も顕著な土地柄だ。

ニューヨークにいれば、インテリの間で、そこそこ丁寧に接してもらえるのに、わざわざ南部に演奏ツアーに出かけるシャーリー。

そこで様々な差別に遭遇する。

一緒に旅をするうちに、トニーはシャーリーの人間性を知り、やがて肌の色ではなく、シャーリーという人間を見るようになる。

そしてシャーリーが受けるひどい差別に疑問を持ち、憤慨し、時には戦う。

これは実話に基づいた物語。

ほんの60年前、こんな差別がまかり通っていたのだ。

たとえば、ゲストとして招かれていながら、シャーリーはトイレを使えない。与えられたのは、庭の隅にあるほったて小屋。

たとえば、その豪奢なホテルで、ディナーショーをするというのに、通された控室は倉庫のような部屋。しかも演奏の前に、レストランで食事をすることさえ断られる。

たとえば、州によっては、夜間の黒人の外出を制限されており、土砂降りの中、車外に出されて尋問される。

そうトイレもレストランもホテルも、黒人は黒人専用の施設を使わなければならなかった。

肌の色が白くない…、ただそれだけの理由で。

シャーリーがもつ気品も教養もピアノの技術も、肌の色が持つハードルを越えることができない…。

人間はどうしてこうも、優劣を決めたがるのか。

横ではなく、縦の関係の中に安心を感じるのか。

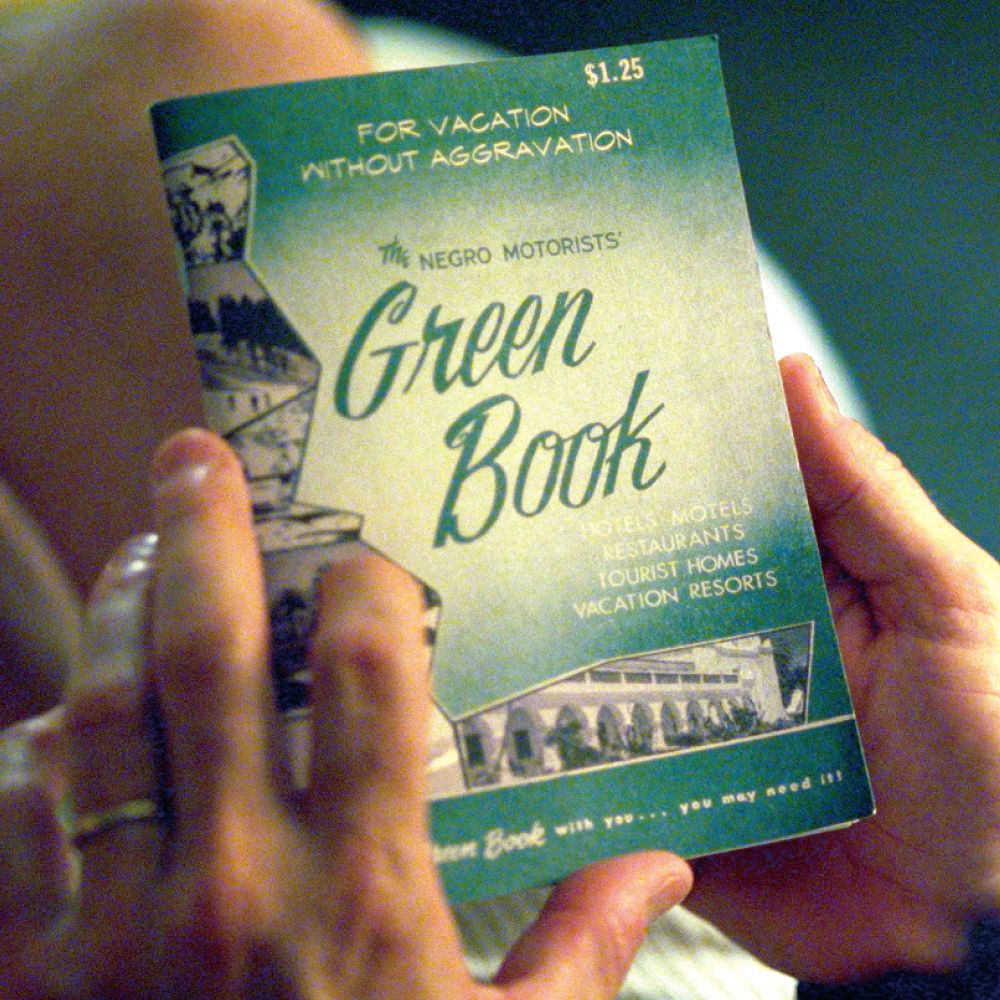

グリーンブックとは、黒人が泊まってもいいホテルのリストのこと。

ニューヨークでは洗練された生活をしているシャーリーが、場末のホテルとも呼べないような宿に泊まる。

どんな扱いを受けても、シャーリーは毅然として、尊厳を保とうとする。

人種が違えば、私たちは分かり合うことは、できないのだろうか。

対等な立場でつきあうことは、できないのだろうか。

友人になることは、できないのだろうか。

車を飛ばして、クリスマスイブのパーティに間に合うように、ニューヨークへ帰る二人。

雪の中で別れるが、アメリカのクリスマスは家族や友人と一緒に過ごす日。

一人暮らしの部屋からトニーの家を訪ねてみようと思い立つシャーリー。

シャーリーを受け入れるトニーの家族と親戚。

最後に一抹の希望を見せて、エンドロールとなる。 重いテーマーを扱った作品ではあるが、そこここにクスッと笑えるようなユーモアも盛り込まれ、どっぷりと暗い映画ではない。

重いテーマーを扱った作品ではあるが、そこここにクスッと笑えるようなユーモアも盛り込まれ、どっぷりと暗い映画ではない。

現代はここまでひどい人種差別はない…というか、そんなことがあれば違法だ。

でも本当の差別とは、見える所にではなく、人の心の中にある。

…肌の色、国籍、学歴、地位、経済力…、そこに上下をつけようとする差別はないだろうか?